Teil 2 unserer Fallstudie “Digitaler Workflow in der kieferorthopädischen Zahntechnik”

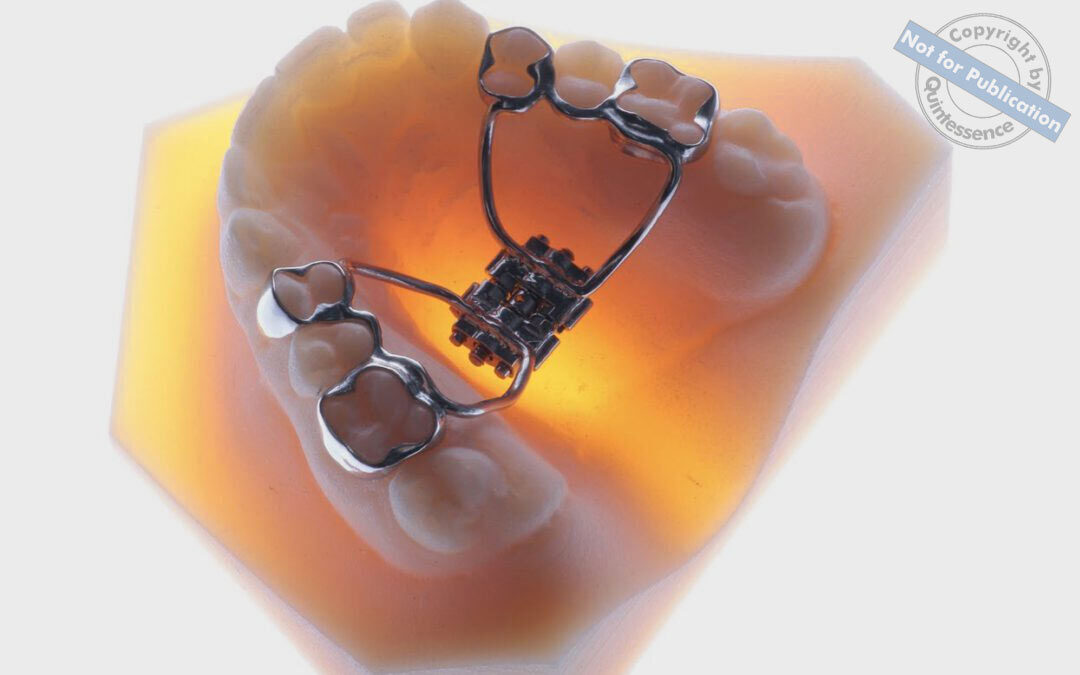

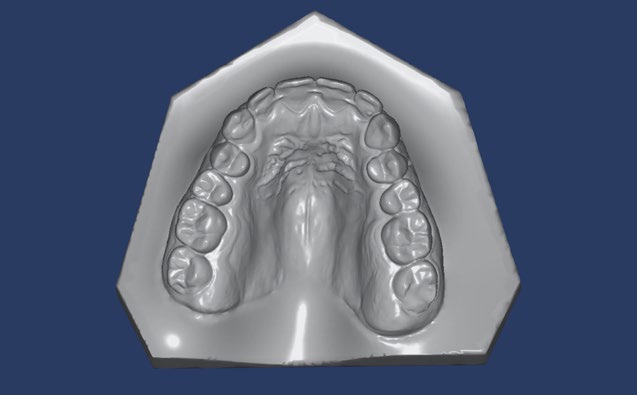

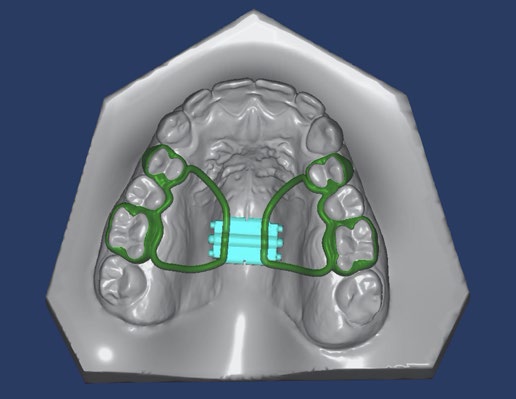

Im weiteren Workflow wurde laborseitig zunächst die Dehnschraube im Oberkiefer platziert (Abb. 3). Viele Hersteller von Dehnschrauben haben sich bereits auf die erhöhte Nachfrage von digital konstruierten GNE-Apparaturen eingestellt und stellen STL-Dummy-Dateien ihrer Dehnschrauben zum Download zur Verfügung. Passend dazu können die Schrauben bei den Herstellern bereits ohne die Verbindungsarme erworben werden, sodass ein Abtrennen der Arme im Labor wegfällt (hyrax; Fa. Dentaurum, Ispringen).

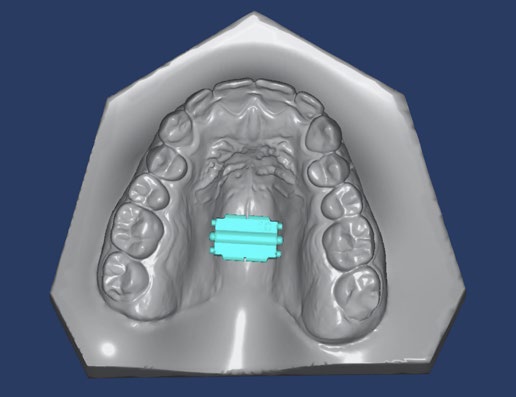

Abb. 3 Digital positionierte Dehnschraube im Oberkiefer

Nach der Positionierung der Dehnschraube wurden die Bänder und der Verbindungssteg designt. Die Bänder wurde mit exocad (Fa. Exocad, Darmstadt) konstruiert. Die Zähne erhielten eine geringe Ausblockung, sodass zwischen Zahn und Ankerband ausreichend Platz für den Kleber vorhanden war. Zusätzlich könnten in diesem Schritt individuelle Elemente platziert werden, um die Apparatur mit zusätzlichen Funktionen auszustatten. So ist es denkbar, an der bukkalen Ankerbandseite ein Plateau zu schaffen, um später Brackets anzubringen oder ein bukkales Attachment, um den Halt von Alignern für eine Hybridbehandlung zu gewährleisten.

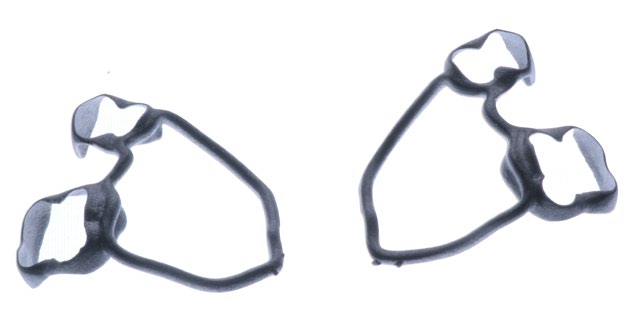

Die Verbinder zwischen der digital platzierten Dehnschraube und den Ankerbändern wurden mit dem 3-D-Tool Rhino3D (Fa. McNeel Europe, Barcelona, Spanien) umgesetzt und als separate Datensätze exportiert. Somit bestand das gesamte Projekt aus sechs einzelnen STLDatensätzen, die in einer sogenannten Booleschen Operation miteinander vereinigt werden, sodass daraus zwei Datensätze entstehen – je einer für einen Quadranten (Abb. 4). Dieser Designvorschlag kann daraufhin mit dem Behandler abgesprochen werden. Dazu eigenen sich besonders Tools wie ein 3-D-PDF

oder auch der HTML-Export, um mit wenig Aufwand eine dreidimensionale Vorschau zu erstellen und diese zu nutzen, um die Planung der Apparatur mit der Praxis final abzusprechen. Die finalisierten Dateien wurden – natürlich mit

Abb. 4 Finalisiert designte GNE-Apparatur im Oberkiefer.

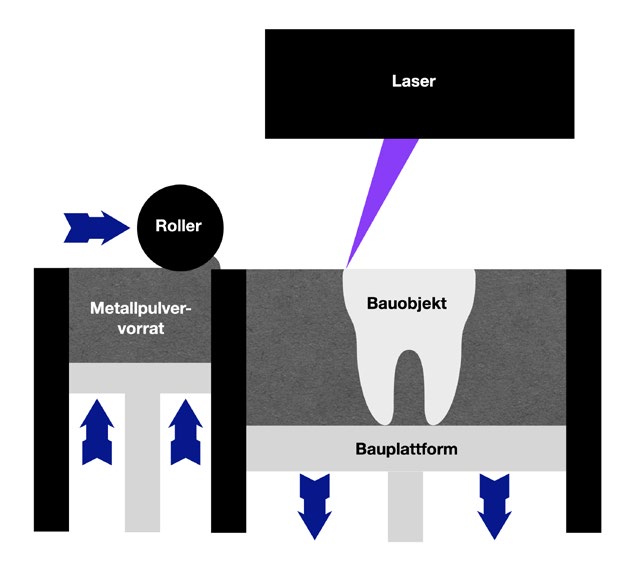

Ausnahme der DummySchraube – im SLM- oder SLS-Verfahren hergestellt.

Im SLM-Verfahren werden zumeist Metallpulver mit einem Laser verschmolzen, beim SLS-Verfahren auch andere Materialien, wie Kunststoffe oder Bindemittel. Im SLM-Verfahren wird für die Zahntechnik zumeist eine Kobalt-Chrom-Molybdän (CoCroMo)-Legierung verwendet. Diese Metalllegierung wird auch analog

für Modellgüsse und andere zahntechnische Erzeugnisse verwendet und vergossen. Neben der CoCroMo-Legierung könnten im SLM-Verfahren auch Titanaluminide, Aluminium oder Metalle auf Nickel-Basis verarbeitet werden.3 Die Verwendung neuer Materialien ist dabei jedoch noch nicht vollends ausgeschöpft.

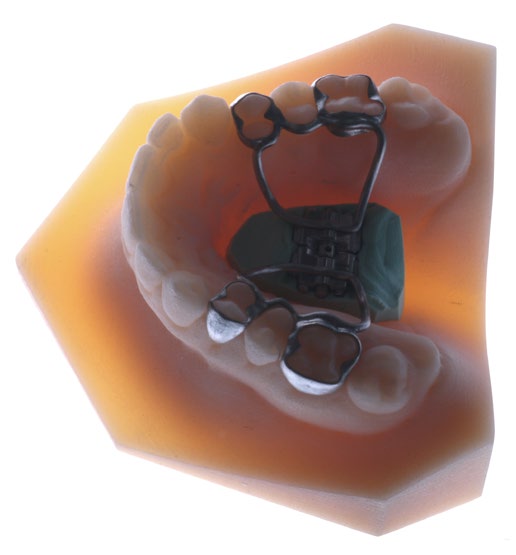

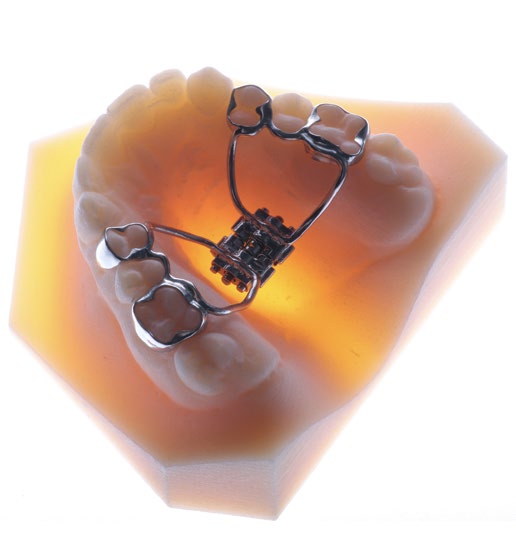

Nach der Fertigung ist die Metalloberfläche noch rau und ähnelt einem sandgestrahltem Modellguss (Abb. 5 und 6). Die Oberfläche wird daher noch einmal mit einem Steinchen, Silikon-Gummierer oder alternativ feinem Schleifpapier bearbeitet und so für die Hochglanzpolitur vorbereitet.

Der letzte Arbeitsschritt sieht die Befestigung der Schraube mit beiden Verbindungsarmen der GNE vor. Die Metallverbindung kann entweder durch einen Laser oder Phaser vorgenommen werden. In jedem Fall ist eine Methode zu nutzen, die die Metalle nur punktuell erhitzt. Es wird davon abgeraten, mit einer Flamme zu löten.

Als Hilfe zur analogen Positionierung der Dehnschraube und um die optimale Kontrolle während des Laserns oder Phaserns zu behalten, dienen Knetsilikon oder alternativ Positionierungsknete (Abb. 7).

Die Schweißnähte werden im Anschluss noch einmal verschliffen und poliert (Abb. 8). Die Innenseiten der Ankerbänder werden noch einmal mit 50 Mikrometer Sandkorn abgestrahlt, um so eine mechanische Retention für den Befestigungskleber zu gewährleisten. Erst jetzt wird die Apparatur physisch an die kieferorthopädische Fachpraxis zurückgesendet. Dort wird die GNE bei der Patientin eingegliedert.

Nachdem die festsitzenden Retainer im Oberkiefer entfernt worden waren und die Apparatur einprobiert wurde, um den Sitz und die Passgenauigkeit zu überprüfen, wurde die GNE im Juli 2020 mit einem dualhärtenden Zement (Unitek™Multi-core Glass Ionomer Orthodontic Band Cement; Fa. 3MUnitek™, Minneapolis, USA) eingegliedert.

Das Einsetzen der Apparatur war problemlos, auch zeigte die Apparatur eine sehr gute Passgenauigkeit an den Zähnen (Abb. 9 und 10). Der Tragekomfort durch die filigran konstruierten Bänder wurde von der Patientin als angenehm empfunden.

Abb. 5 und 6 GNE-Struktur nach der SLM-Herstellung

Abb. 7 Positionierung der Dehnschraube mithilfe von 1:1-Knetsilikon.

Abb. 8 Digital hergestellte GNE-Apparatur, bereit für die Auslieferung.

Fazit

Da im Vergleich zu einer konventionellen GNE-Apparatur bei einer digitalen GNE-Apparatur nur zwei Metallverbindungen notwendig werden und die Bänder individuell am Zahn orientiert gestaltet werden, kristallisieren sich hierbei bereits zwei entscheidende Erfolgsfaktoren für diese Art der Herstellung heraus: Die Reduzierung der Metallverbindungen und die passgenaue individuelle Gestaltung

der Ankerbänder machen diese Apparatur deutlich stabiler als konventionelle GNE-Apparaturen. Gleichzeitig bietet diese Art der Herstellung weitere Optionen, die Apparatur mit anderen Features zu erweitern. Röhrchen, Bracket-Plateau, Haken oder Attachments können individuell gestaltet werden. Aus Sicht des Patienten stellen digital geplante Apparaturen in puncto Tragekomfort eine Alternative zu konventionellen Apparaturen dar.

Hinweis:

- Die Fallstudie erschien in der Quintessenz Zahntechnik, Jahrgang 46, Ausgabe 10 im Oktober 2020.

- Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung und/ oder Veröffentlichung ist untersagt.

Literatur:

- Hinrichs V. Verfahren zum Herstellen einer Zahnschienenmenge. Patent Nr. DE102007001528B4. München: Deutsches Patent- und Markenamt, 2007.

- Hötter J, Fateri M, Gebhardt A. Prozessoptimierung des SLM Prozesses mit hoch-reflektiven und thermisch sehr gut leitenden Materialien durch systematische Parameterfindung und begleitende Simulationen am Beispiel von Silber. RTejournal – Forum für Rapid Technologie 2012.

- Spierings A. SLM Materialeigenschaften: Aktueller Stand und Trends „erweiterte Designmöglichkeiten mit SLM“. Research Collection. Zürich: ETH Zürich, 2012.

- Ting-shu S, Jian S. Intraoral digital impression technique: a review. J Prosthodont 2015;24:313–321.

Dr. Billan Turan

Kieferorthopädie Turan

Fachzahnarzt für Kieferorthopädie

Putzbrunner Straße 7

81737 München

E-Mail: kontakt@kieferorthopaedie-turan.de

Web: Kieferorthopaedie-Turan.de

ZT Henning Hinrichs

RKSortho

Fachlabor für Kieferorthopädie

Wilhelmshavener Straße 35

26180 Rastede

E-Mail: hh@RKSortho.de

Web: RKSortho.de

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann freuen wir uns auf Ihre Kommentare!

Zeit. Vertrauen. Präzision. lautet unsere Devise, daher stehen wir Ihnen für eine ausführliche Beratung gerne zur Verfügung.